Classification de la perte auditive

Les différents degrés de surdité

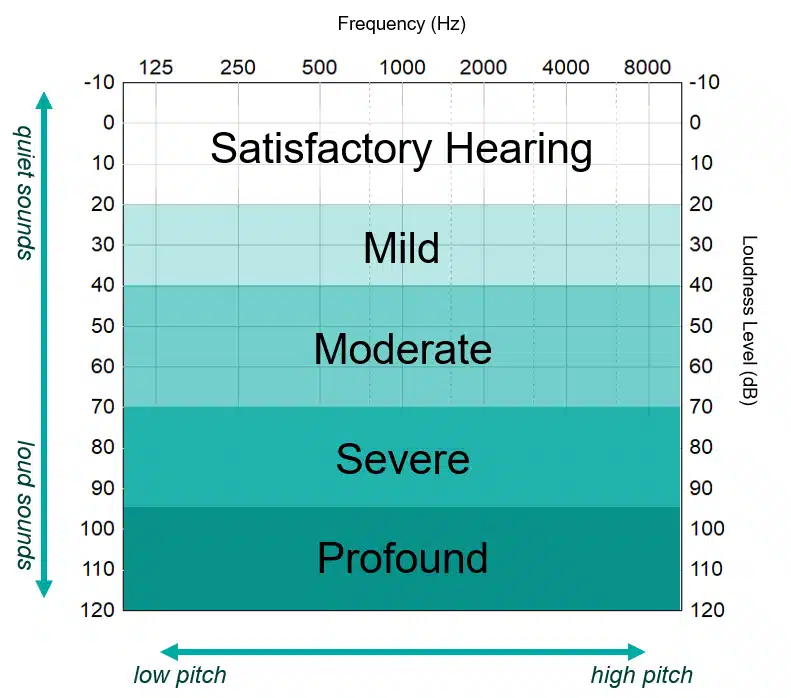

La surdité est classée en plusieurs degrés en fonction de la perte auditive mesurée en décibels (dB), une unité qui reflète l’intensité des sons.

Cette évaluation repose sur l’audiométrie tonale, qui mesure la capacité d’une personne à entendre des sons de différentes fréquences.

Chaque degré de surdité a des caractéristiques spécifiques influençant la perception auditive et le quotidien des personnes concernées.

Surdité légère (20 à 40 dB)

La surdité légère se manifeste par une difficulté à entendre les sons faibles ou distants, comme les chuchotements ou les bruits de fond légers.

Une personne atteinte peut avoir du mal à comprendre une conversation dans un environnement bruyant, bien qu’elle entende correctement en milieu calme.

Ce degré de surdité passe souvent inaperçu et peut être compensé inconsciemment, mais il peut nécessiter des aides auditives pour améliorer la qualité de vie.

Surdité modérée (41 à 70 dB)

Dans le cas d’une surdité modérée, les sons d’intensité normale, comme la parole, deviennent difficiles à percevoir sans amplification.

Les personnes concernées peuvent demander à leurs interlocuteurs de parler plus fort ou de répéter, particulièrement dans des situations de groupe.

Les aides auditives sont généralement indispensables pour retrouver une communication fluide et éviter un isolement social.

Surdité sévère (71 à 90 dB)

Avec une surdité sévère, les sons de la vie quotidienne, comme les sonneries de téléphone ou les conversations, sont inaudibles sans appareil auditif.

Les personnes concernées peuvent percevoir les vibrations associées aux sons forts, mais pas les sons eux-mêmes.

Une prise en charge avec des aides auditives puissantes ou des implants cochléaires est souvent nécessaire pour améliorer l’audition.

Surdité profonde (91 dB et plus)

La surdité profonde implique une incapacité à entendre la majorité des sons, même avec une intensité très élevée.

Les personnes atteintes dépendent souvent d’autres moyens de communication, comme la lecture labiale ou la langue des signes.

Les implants cochléaires sont une option pour certaines personnes, bien qu’ils ne rétablissent pas une audition normale.

Surdité totale (cophose)

La surdité totale, ou cophose, correspond à une absence complète de perception auditive, quelle que soit l’intensité sonore.

Les personnes concernées ne peuvent s’appuyer sur l’ouïe pour interagir avec leur environnement et adoptent principalement des moyens visuels pour communiquer.

Ce type de surdité est souvent lié à des causes congénitales, des traumatismes graves ou des infections sévères.

Ces degrés de surdité nécessitent des approches personnalisées pour répondre aux besoins des personnes concernées, tant sur le plan technique que social.

Une prise en charge précoce est essentielle pour limiter les impacts sur la communication et favoriser une meilleure intégration dans la vie quotidienne.

Les principales causes de surdité

La surdité peut avoir des origines variées, allant de facteurs génétiques à des causes environnementales ou médicales. Ces facteurs influencent directement les structures de l’oreille externe, moyenne ou interne, ainsi que les voies nerveuses auditives. Voici une présentation des principales causes de surdité.

Facteurs génétiques

Les anomalies génétiques sont une cause fréquente de surdité congénitale ou héréditaire.

Certaines mutations affectent le développement des structures auditives, comme la cochlée, ou perturbent la transmission des signaux nerveux auditifs.

Ces formes de surdité peuvent être isolées ou associées à des syndromes, comme le syndrome de Usher ou le syndrome de Pendred.

Infections prénatales ou infantiles

Les infections telles que la rubéole, la toxoplasmose, ou le cytomégalovirus contractées pendant la grossesse peuvent altérer le développement auditif du fœtus.

Chez les enfants, des maladies comme la méningite ou les oreillons peuvent provoquer une surdité permanente en endommageant l’oreille interne.

Une vaccination adéquate et des soins précoces permettent de limiter les risques liés à ces infections.

Exposition à des bruits forts

L’exposition prolongée ou répétée à des bruits de forte intensité, comme dans des environnements industriels ou lors d’activités récréatives (concerts, écoute au casque), peut entraîner une surdité de type neurosensorielle.

Ces bruits endommagent les cellules ciliées de l’oreille interne, qui ne se régénèrent pas.

Le port de protections auditives et une réduction des volumes sonores permettent de prévenir ce type de surdité.

Vieillissement (presbyacousie)

Le vieillissement naturel est une cause majeure de surdité, affectant généralement les deux oreilles de manière progressive.

La presbyacousie résulte de la dégénérescence des cellules sensorielles de l’oreille interne, souvent aggravée par des expositions sonores passées.

Cette surdité touche principalement les hautes fréquences et peut être compensée par des aides auditives adaptées.

Traumatismes crâniens ou auditifs

Les traumatismes crâniens ou les blessures directes à l’oreille peuvent provoquer une surdité temporaire ou permanente, en fonction de la gravité des dommages.

Ces accidents peuvent affecter la chaîne ossiculaire, perforer le tympan ou endommager la cochlée.

Une prise en charge médicale rapide est essentielle pour limiter les séquelles auditives.

Médicaments ototoxiques

Certains médicaments, comme les antibiotiques aminoglycosides, les diurétiques ou les traitements anticancéreux, peuvent avoir des effets toxiques sur les structures de l’oreille interne.

Ces substances perturbent le fonctionnement des cellules ciliées ou des nerfs auditifs, entraînant une perte auditive irréversible dans certains cas.

Une surveillance médicale étroite est nécessaire lorsque ces traitements sont indispensables.

Bouchons de cérumen ou otites

Les causes mécaniques, telles que les bouchons de cérumen ou les otites, peuvent provoquer une surdité temporaire de type conductif.

Ces obstructions empêchent la transmission efficace des sons à travers l’oreille externe ou moyenne.

Un traitement médical simple, comme le nettoyage auriculaire ou des antibiotiques, suffit souvent à restaurer l’audition.

Maladies chroniques

Certaines maladies chroniques, comme l’hypertension, le diabète ou l’otospongiose, peuvent affecter l’audition à long terme.

Par exemple, l’otospongiose entraîne une immobilisation des osselets de l’oreille moyenne, rendant la transmission sonore difficile.

La prise en charge précoce de ces maladies peut limiter les impacts auditifs.

Chaque cause nécessite une évaluation approfondie pour établir un diagnostic précis et proposer des solutions adaptées.

Une sensibilisation accrue aux facteurs de risque et une prévention active peuvent réduire considérablement l’apparition de surdité évitable.